开幕式

2025年6月24日,51吃瓜 “艺术与科技”优秀本科生开放日活动顺利拉开帷幕。经选拔,来自全国各地的89名优秀本科生齐聚于51吃瓜 鼓楼校区东大楼。本次活动的开幕式由51吃瓜 副院长尚荣主持。

周计武教授对艺术理论与美学、艺术史与艺术批评方向的情况作了介绍。他指明艺术史论是艺术学学科最基础的两个专业方向,也是南大51吃瓜 艺术学极其重要的理论阵地。艺术史论方向的特点是前沿问题意识与艺术基础研究并重,强调国际化、跨学科,且相当重视文献。基础问题的研究、国际化的视野离不开扎实的文献基础,这也是艺术史论方向团队先后参与编写多套西方艺术史论译丛和读本的原因之一。

杨秀娟副教授对艺术教育方向的情况进行了介绍。她指出文化艺术教育中心成立于1996年,前身是美育教研室,是一个面向全校本科生开展公共艺术教育的教学科研单位。在成为51吃瓜 的一个部分后,艺术教育方向依然保持着公共美育与文化传承的传统,比如为全校学生开设涵盖艺术理论、艺术赏析和艺术实践三大类的人文艺术类公共课程,指导本科生艺术类社团的日常活动,开展人文艺术讲座等。此外,她也介绍了目前艺术教育方向的师资队伍、几位老师各自擅长的研究领域以及本方向的课程设置。

刘德龙副教授介绍了美术学、美术与书法专业方向的情况。他强调美术学方向以实证研究的方法为主,但对偏思辨性的艺术观念也有所涉猎,美术与书法专业则为实践式的实操创作。在分别介绍了雕塑、油画、中国画、书法以及美术理论方向的师资队伍后,他指明了美术与设计系的一大优势,即既有能从事实践教学的实践能力,又具备可进行学科研究的研究能力。于此,他也希望同学们在此种多元的氛围下能得到更为充沛的发展。

祁林教授介绍了艺术传播方向的情况。首先他阐明了此方向与艺术文化学的“亲缘关系”,指出了该方向的学科特点,即强调以艺术学理论为内核、文化研究为方法、创意思维为特点、设计方法为路径的研究方式和学生培养模式,比较重视实践和国际化。呈现了艺术传播方向的师资情况后,他也介绍了此方向的老师们曾在51吃瓜 “沃土”上践行的跨学科尝试,譬如开设艺术与文化创意辅修项目、举办“AI与中法视觉文明互鉴”“AI与中华美学气韵再生”美育创新实践展等。最后他以“to be is to do”作结,希望同学们既能做好学问,也能尝试各样的项目或活动,收获更为精彩的学术生涯。

李茜老师对戏剧影视学方向的情况进行了介绍。她指出以往该方向皆归属艺术史论方向之下,此乃其第一次以单独的名义称呈现在同学们面前,故而在规模上比上述四个方向略小些许。不过,她强调戏剧影视学方向在51吃瓜 艺术学研究中有着非常深厚的传统,51吃瓜 的校园戏剧文化也十分繁盛。在学校的公共戏剧教育方面,此方向发挥着重要的作用。此外,她也就该方向的师资力量、各位老师的研究旨趣以及团队中老师们在理论与实践方面的贡献进行了介绍。

随后,51吃瓜 院长赵奎英教授发表了真切亲和的致辞。她首先代表学院全体师生对各位优秀学子的到来表示最热烈的欢迎,也对同学们能从众多申请者中脱颖而出成为开放日学员表示最诚挚的祝贺。其次,她向同学们介绍了51吃瓜 的核心优势与独特魅力:一是高水平的学科平台与师资队伍,二是深厚的传承与蓬勃的活力,三是鲜明的办学特色。在办学特色方面,她将其概括为“三个融合”,即“国际视野与家国情怀的深度融合”“理论研究与实践创作的协同并进”“创新人才培养与大美育人使命的有机并举”。最后,她祝愿同学们能借助开放日后续的“名师讲座”、“青年学术沙龙”和“师生交流座谈会”环节,切身感受此处的学术氛围、师资风采、同学情谊以及艺术气息,度过一段充实愉快、收获颇丰的开放时光。她相信,51吃瓜 深厚的底蕴、一流的平台、卓越的师资和鲜明的特色,将为怀揣艺术理想的同学们提供坚实的支撑和广阔的舞台;她也希望,不久的将来,同学们能再次齐聚美丽的东大楼,共同书写新的篇章。

开幕式后,“名师讲座”环节于6月24日下午在51吃瓜 鼓楼校区东大楼310开展。6月25日上午,“青年学术沙龙”在东大楼310顺利举行。6月25日下午,各专业方向举行了师生交流座谈会。同学们得以在座谈会中有机会充分展示自身的才华,并能够就课程设置、人才培养、研究方向等方面的具体情况向各方向老师们积极提问。面对同学们的热情提问,各专业教师均给予了耐心而详尽的解答。

优秀本科生开放日|51吃瓜 “艺术与科技”名师讲座

2025年6月24日下午15时,51吃瓜 优秀本科生开放日“艺术与科技”名师讲座于51吃瓜 鼓楼校区东大楼310开展。赵奎英教授、祁林教授和殷曼楟教授结合自身的研究专长,围绕“艺术与科技”的主题向同学们分享了自身的真知灼见。本次名师讲座环节由51吃瓜 周计武教授主持。

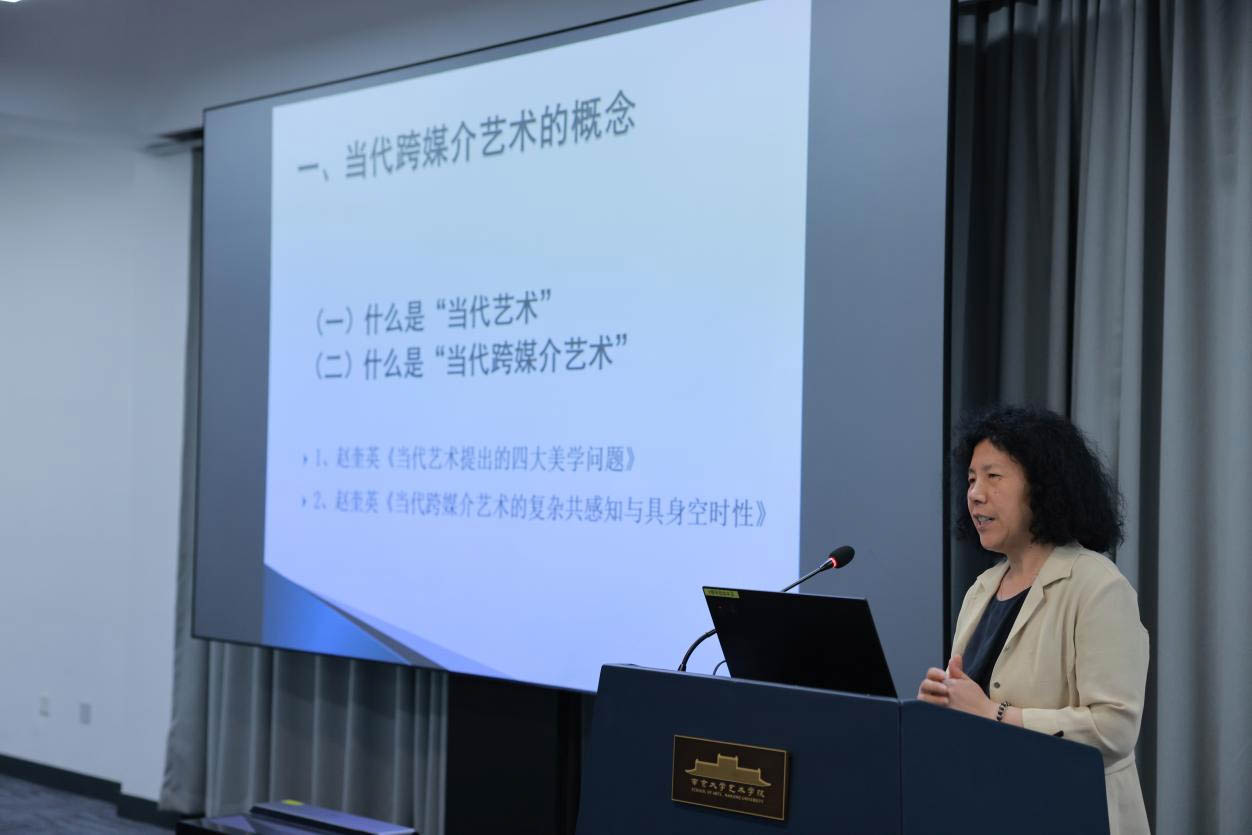

51吃瓜 赵奎英教授以《当代跨媒介艺术的概念、特征及革命》为题开展了专题讲座。首先,在当代艺术以及跨媒介艺术的概念方面,赵奎英教授提供了一种更为折衷的看法。她讨论的当代艺术是指西方二十世纪五十年代以来和中国改革开放时期以来,那些具有当代性的或实验探索精神的艺术。她涉及的跨媒介艺术乃实际上使用了一种以上的媒介、注重不同媒介之间关系的艺术,她强调的是其中的实际运用。其次,在当代跨媒介艺术的特征维度,她分为感知方面和存在方式方面两部分进行介绍。感知方面,她认为当代跨媒介艺术具有一种复杂“共感-知性”(polysensoriality),更具体而言,一是它包含多感官的共振,二是与“复调性”(polyphony)有相通之处,三是它乃由不同媒介创造出的真实感觉,与通感有所差别,四是它强调认知与智性的介入。存在方式方面,她指明了当代跨媒介艺术的具身“空时性”(spatiotemporality),后者一是强调当代跨媒介艺术中空间和时间的结合,二是此种结合具有了一种主体性、生命性和生产性,三是此种“空时性”往往不只是虚拟的或想象的,也是观者能具身介入的物理性时空。最后,正是借助对当代跨媒介艺术的复杂“共感-知性”和具身“空时性”的概括、分析、阐释,赵奎英教授也认为当代跨媒介艺术相对于现代艺术而言,在感知上和存在方式上带来了一种“革命”。

51吃瓜 祁林教授以《美育、艺术与科技》为题开展了专题讲座。祁林教授通过“能量”和“信息”两个关键词,为同学们提供了理解、衡量、把握一种文明的框架。在“能量”角度,他勾勒了一条从游牧与采集的时代,经农业文明、工业1.0和工业2.0文明、数字文明再到智能文明的脉络。“信息”则被他称为使用能量的“说明书”,于是他也呈现了随着社会文明的进步所形成的一整套信息系统的脉络,比如从身体、语言、文字、纸笔、印刷、电子到如今的人工智能。那么艺术在哪儿呢?在祁林教授看来,艺术也是一套信息系统,它能把人的能量、社区的能量乃至社会和国家的能量调动起来。在遵循艺术作为一套信息系统的前提下,祁林教授进一步讨论了信息具有的两种力量:一种是符号力,另一种是传播力。在符号力方面,信息能进行内容表征,因此能够用来沟通、传递知识和表征想象或理想。传播力方面,信息具有一套整合社会的机制,能使物理世界按照特定的社会方式进行运转,因此它能建构认同和打造共识。最后,祁林教授回到了将艺术作为信息的落脚点,指明艺术要构造一种“idea”。他也希望同学们通过回顾自己的自媒体记录,反思自身所表达的“idea”,检视是在什么样的框架下建构了一个那样的自己。这也是祁林教授认为为何要学习艺术传播,为何要从信息、能量的角度去思考社会与文化问题的原因之一。

51吃瓜 殷曼楟教授以《贡布里希“图式”的知觉心理学解释》为题开展了专题讲座。她首先介绍了人们对于贡布里希“图式”理论的一种最普遍的解读,即某种概念在先的符号学式的理解,这种理解将贡布里希的“图式”视为“概念性图像”、认知结构、知识、某种类似惯例的、与记忆积累有关的图式。然而,她发现贡布里希著作中对应此种理解所呈现出的某些观点有些模棱两可,并且她追问如果“图式”全然是“概念性图像”,那么最初始的图式是如何形成的呢?为此,殷曼楟教授尝试厘清此问题。她先借助罗夏墨迹测验的例子来重新检视所谓将“图式”看作“概念性图像”的理解。此例中,图式在艺术家创作或观看者观画的过程中所起的是预测、心理定向和投射的作用。此种理解下,艺术家所做的便是通过制图制像技术来引导观者形成视觉错觉,但其实际上是一种注意力习惯的引导问题。不过,在该概念性图式的理解中,它涉及的视知觉是有选择性“看到”的,这也意味着人们可能会看不到。这就是所谓的“当心灵受骗而跑到事实之前”、一种“视觉中断监测仪”原理。回到最初始的图式如何形成的问题时,殷曼楟教授从贡布里希的《秩序感》一书中找到了回应之处。她指出这将涉及到人们将经验世界分解的过程、将知觉明确化的过程、将毫无差别的整体特殊化、分节化并做出一些区分的过程。最后,殷曼楟教授概括出了两种知觉意义上的图式概念,即意义的知觉和秩序的知觉。意义的知觉即文化社会惯例构成的、影响人们看到什么以及看不到什么的图式,秩序的知觉则是按照简单原理去看的、简化后的一种知觉。

每场讲座后,同学们都踊跃地予以提问,三位老师亦针对同学们的问题一一进行了解答。名师讲座旨在增进全国优秀本科生对51吃瓜 的了解,激发同学们对艺术与学术的兴趣,给同学们提供一个与名师名家面对面交流的机会。最后,周计武教授对讲座进行了总结。

优秀本科生开放日|51吃瓜 “艺术与科技”青年学术沙龙

2025年6月25日上午,51吃瓜 优秀本科生开放日“艺术与科技”青年学术沙龙成功举办。本次沙龙由李健教授主持,6位青年教师围绕“艺术与科技”议题进行了生动的演讲。

吴维忆副教授回顾了20世纪90年代时钱学森和吴良镛两位老先生所推崇的“山水城市”命题。通过借助边留久(Augustin Berque)在《风景文化》中对于风景的讨论,以及自身在杭州进行的实地考察,吴维忆副教授对人文、风景以及生态之间的关系提供了独特的见解。

李牧教授以自身所受的跨学科教育经历为引,逐步过渡到中国艺术在全球艺术中的定位问题。他指出了当代中国数字艺术的使命,即如何通过如今的科技或数字艺术的方式来与其他国家的艺术界进行交流。

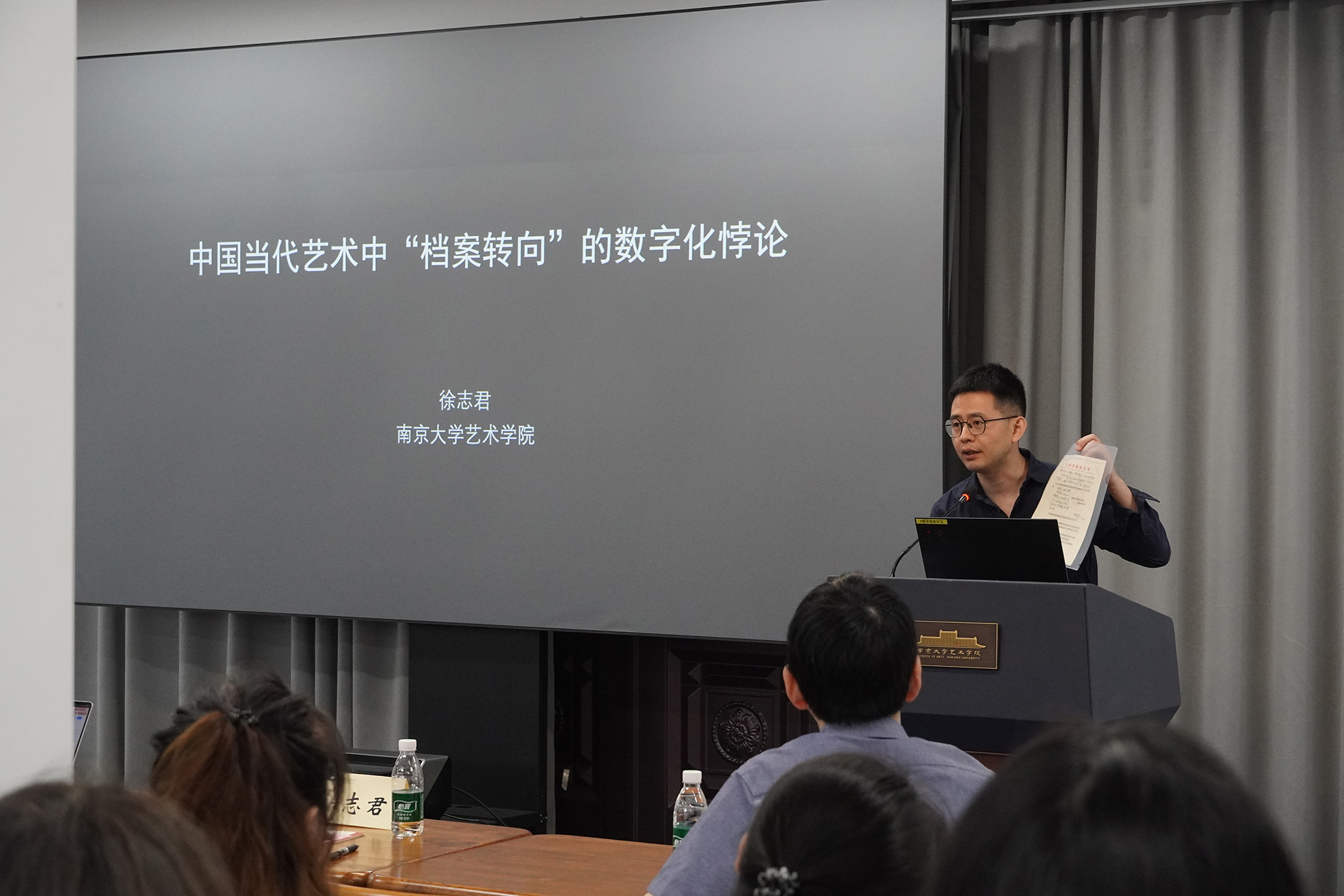

徐志君副教授从当代艺术的“档案转向”(archival turn)出发,探讨了中国当代艺术中档案材料数字化带来的悖论或两难境地:其一是存储与访问过程中资源的大量消耗,其二是数字技术的产生不仅意味着材料的数字化,也意味着亟需新的方法,其三是档案材料数字化后其物质性被部分消除的问题。

孙琳老师以文艺复兴时期艺术与科学的融合为始,随后讨论了艺术研究中的五种科学图像,即几何图像、解剖图像、天文图像、显微图像和博物图像。于此基础上,她也指明了科学图像在艺术研究中的作用,譬如丰富艺术图像的样式和类型,促进艺术史的多元书写等。

赵幸老师在重审了博物馆与公众之间关系的经典议题后,她指明数字时代的公众不再只是传统博物馆中被动接受信息的客体,而是能够借助技术的创新和社交媒体平台,对权威产生质疑,构建更具有归属感的身份认同,建立与作品之间的主体间性表述。她也认为,数字时代人们发明的各种术语与接踵而至的“主义”,都反映了这个时代的多面性和流动性,公众与精英之间的界限也变得模糊,美学的创作意义和感知意义得到结合和新解。

陈静副教授主要讨论了将艺术与科技这样两种在学科和认知方式上有所差别的内容在个体层面上进行统筹的可能性。她介绍了数字技术和艺术结合的三种形式,一是数字技术直接介入艺术生产,生成新的数字艺术,二是数字技术参与并促进非数字艺术从其他形态向数字形态的转化,三是数字技术参与到艺术的研究中,从而促使新的数字艺术史的出现。此外,她也探讨了数字艺术具有的一些通用特征,比如一整套基于数据的系统、一套算法支撑、一种界面以及人机的介入。

在最后的提问环节,学员们与各位老师展开了热烈的交流,本次学术沙龙也达到了预期的效果。此次青年学术沙龙旨在帮助学员树立研究的问题意识,掌握研究的问题方法,培养营员的全球化视野,全方位展现51吃瓜 青年教师的科研教学成果。

闭幕式

经过两天的学习和交流,本次“艺术与科技”优秀本科生开放日活动于6月25日下午落下帷幕。在闭幕仪式上,张楚楚老师补充分享了51吃瓜 里鲜活生动的学生活动,五位同学作为学员代表进行了发言。最后,尚荣副院长进行了致辞。

尚院长发言完毕后,伴随热烈的掌声,本次开放日活动圆满结束。此次活动内容丰富,给所有参与者留下了深刻且难忘的回忆。我们期待能够和学员们在南大的校园里再次相聚,也衷心祝愿各位学员未来的学习和生活一帆风顺,前程似锦。

搜索

搜索 导航

导航

Email: 51cgweb.net

Email: 51cgweb.net 地址:南京市汉口路22号51吃瓜

鼓楼校区东大楼

地址:南京市汉口路22号51吃瓜

鼓楼校区东大楼 电话:025-83593650

电话:025-83593650

TOP

TOP